馬部隆弘著『椿井文書 日本最大級の偽文書』(中公新書、2020年)

馬部隆弘著『椿井文書 日本最大級の偽文書』(中公新書、2020年)、再読了。

江戸時代に椿井政隆によって創られた数百点もの偽文書である椿井文書。椿井政隆はなぜ偽文書を作成したのか、偽文書は地域史研究にどのような影響を及ぼしているのか。 偽文書から近世社会の一面を照らし出す一冊。

本書では畿内一円で活動した椿井政隆という人物を取り上げ、江戸時代に偽文書が作成された社会背景、作成者本人の動向、そして偽文書を受容した影響を論じている。

偽文書と聞くと、民放の鑑定番組にて安価な鑑定額を提示されて笑いものにされるイメージがあるかもしれない。歴史的に著名な差出人本人が書いた古文書でないと知るや、その偽文書は紙切れ同然の価値に感じてしまうかもしれない。歴史研究の立場でも、偽文書は「検討の余地あり」という注意書きが付され、確実な一次史料としてみられないか、あるいは無視されることも珍しくない。しかし、その偽文書も作成した人物がいる。こうした偽文書は作成者本人の趣味が高じて作られただけなく、村と村が対立しているところに出没し、論争を有利に導くような偽文書を作成することで村の要求に応えるなど、偽文書が受容される理由があった。本書では椿井政隆の動向を追いながら、当時の人々だけでなく現代の歴史家も政隆に騙されてしまうメカニズムを叙述する。

本書で印象的なのは、椿井文書が作成される際に参考にされた『五畿内志』という地誌の信憑性について批判を行った三浦蘭阪という人物である。彼は『五畿内志』を擁護し名所づくりを進める動きに対して鋭い批判をしていたが、彼の批判が地域のなかで受け入れられることは無かった。次の一文にその様子が象徴的に記される。

このように『五畿内志』をめぐる言説を整理すると、真っ当な批判に対して社会はあまり聞く耳を持たないという構図が浮かび上がってくる。また蘭阪がそうであったように、『五畿内志』を批判しなければならないと思う一方で、その説が受け入れられないことも予測された場合、混乱を避けて誤りを黙認する道を選ぶこともある。歴史家も一社会人である以上は、当然ながら起こりうることである。とりわけ自らが身を置く社会と研究対象が一致する地域史の場合、そのような現象は起こりやすい。正しい分析が積み重ねられたところで、それに比例して史実に近づくとは限らないのである。(p.154)

歴史が町おこしに活用されるという潮流の中で、その史実の信憑性は二の次になってしまう。江戸時代も現代も同じような現象が起こっていることを本書は物語る。

歴史学での考え方と地域住民が抱く歴史のイメージには懸隔がある。歴史学者が信憑性の低い伝承の類いを“黙殺”して歴史を叙述するのに対し、地域住民にとっては伝承の類いの方が身近な“歴史”だからである。椿井文書を読み解くと、地域史を研究対象とする際に意識しなければならないことが明らかになる。

本書の意義は、歴史学から“黙殺”されていた伝承や偽文書についても歴史的価値を見出そうとしている点である。

椿井文書は、人々がかくあってほしいという歴史に沿うように創られていたため受け入れられた。その意味では、近世の人々の精神世界を描く素材としての可能性も秘めている。椿井文書が近代社会で活用された要因は、椿井政隆の思想が極めて受け入れやすいものであった点にも求められる。そのような思想を復原的に考察していく作業も、椿井文書が膨大に残されているだけに充実したものとなるのではなかろうか。

歴史学の立場から、史料批判・事実確認を行った上で、偽文書とされるものについては、その作成背景を明らかにすることも、歴史を明らかにする重要な作業であることを改めて認識されられた。

本書は出版直後にも通読したが、今年の春からブログ主は、地域の文化財に関わる仕事に携わることになったため、今回再読した。今後も折を見て再読していきたい一冊である。

岡寺良著『九州戦国城郭史 大名・国衆たちの築城記』(吉川弘文館歴史文化ライブラリー、2022年)

岡寺良著『九州戦国城郭史 大名・国衆たちの築城記』(吉川弘文館歴史文化ライブラリー、2022年)、読了。

九州の戦国史を主に城郭から読み解く一冊。

本書は、天文~永禄期から天正期にかけて(16世紀後半)の時期を中心に、九州の城郭の縄張などから戦国時代の様相を読み取るものである。本書を読んでいて特に印象に残ったのは、秋月氏を中心とする国衆たちの城郭である。秋月氏の城郭は、斜面地に複数の空堀を連続して構築した畝状空堀群を無数に配置したものが多い。畝状空堀群を有する城を分布に落とし込むと、秋月氏と長野氏などの同盟勢力の勢力圏と重なる。戦国大名の築城の特徴を議論される機会は多いが、秋月氏のように国衆で城郭構造の特徴を読み取れるケースは稀有なのではないかと感じた。秋月氏は、九州戦国史を語る上でも重要なキーマンであり、本書の裏の主人公のようでもある。

また、竜造寺氏の城郭など、今では城郭構造がわからなくなっている城の範囲・構造も解明しようと試みている。筑後の平地城館は、クリークで囲まれた曲輪が集まった形であり、どこまでが城館の範囲でどこが中心なのかが不明確であるという。南九州では、郡郭式の特徴をもつ城郭もとりあげられており、九州独特の城の特色を楽しめた。

もちろん本書では、発掘調査の成果についても詳しく取り上げられている。大友氏の本拠豊後府内を中心に、貿易陶磁器が出土しており、国際色豊かな独自の文化を形成していたことがうかがえる。また天草諸島の城郭は防御性を重視していない構造にも関わらず、明・ベトナム・タイなどからの輸入陶磁器が出土している。こうした城も九州ならではの海の勢力の城といえる。城の機能は縄張調査による表面観察のみではすべてを理解できないことを示す良い例ともいうことができる。

以上のように、本書は九州戦国史について城郭と結びつけながら叙述した一冊となっている。九州の戦国時代は注目される機会が少ないが、本書は九州における戦国時代と城郭の魅力をふんだんに紹介している。

本多隆成著『徳川家康と武田氏』(吉川弘文館歴史文化ライブラリー、2019年)

本多隆成著『徳川家康と武田氏』(吉川弘文館歴史文化ライブラリー、2019年)、読了。

今川領国への侵攻から武田氏の滅亡まで、武田信玄・勝頼二代わたる抗争を中心に、徳川家康の前半生を、最新研究に基づいて叙述する一冊。

概要と感想

本書は、前述のごとく武田氏滅亡までの徳川家康の前半生を叙述するものである。徳川家康といえば、来年の大河ドラマの主人公でもあり、近年では研究が進んでいる。著者が『定本徳川家康』(吉川弘文館、2010年)を著して以来、笠谷和比古著『徳川家康』(ミネルヴァ書房、2016年)、柴裕之著『徳川家康』(平凡社選書、2017年)が刊行され、また本書の刊行後には、藤井譲治『人物叢書 徳川家康』(吉川弘文館、2020年)も刊行されており、徳川家康の一生の見直しが進んでいる。しかし、長大でダイナミックな家康の生涯は、一冊の概説書で語りきるにはあまりに紙幅が少なく、膨大な研究をまんべんなく反映してその生涯を書き切ったものは少ないといえよう。そこで本書は、最新の研究状況を取り入れながら(時には批判も交えて)、家康の前半生をまんべんなく叙述している。その執筆姿勢は、次の一文に現れている。

筆者は、論文においてはもとより、概説であっても、研究史を重視すべきだと考えている。研究というものは、真摯な批判と反批判とを通じて一歩々々進んでいくものであり、そのような先人の努力の跡が研究史である。正確な研究史理解を抜きにしては、研究の進展を図ることはできない。

誤解のないようにあえて一言すれば、筆者は通説によることを悪いといっているわけではない。通説を批判した新説が認められれば、その新説は新たな通説になり、それまでの通説は旧説になる。もし、その新説が成り立たないということが明らかにされれば、それまでの通説がそのまま生きるのである。それゆえ、通説によるのであれば、新説への批判が必要だといっているのである。それなくして、安易に通説(旧説)によるのでは、研究史に対する誠意ある対応とはいえず、研究史を後退させるものといわなければならない。(p.119~120より)

実際に本書では、桶狭間の戦いや足利義昭の研究状況、信玄・家康の今川領国侵攻、武田信玄の遠江侵攻経路とその目的、長篠の戦い、松平信康事件など、研究史上論点がわかれるポイントに関しては、従来の説や近年の説を簡潔に紹介した上で、自身の立場を明らかにし、時に自説を修正している。また、研究状況を把握せず通説を採用するだけの他の概説書に対しては時折厳しい態度を表している。ただでさえ家康の概説書は、その生涯を叙述するだけで精一杯なものが多いが、本書は他の概説よりも徹底的して、近年の研究状況を紹介し自身の説を明らかにしているといえよう。著者の真摯な執筆を堪能するだけでも、本書を一読する価値がある。

また本書は、家康の前半生だけでなく、家康と抗争を繰り広げた武田氏や今川氏・北条氏、近年研究が進む足利将軍家や織田氏など、同時代の動向を巨視的に描いており、同時代の中における家康の立場を俯瞰することができるのも特徴の一つである。今後、ますます家康関連の本が刊行されることが予想されるが、情報量の多い家康の生涯をどのように書き出すのか読み比べる際に、本書は必読の一冊といえる。

鎌倉幕府と執権政治@國學院大學博物館

先日、國學院大學博物館にて行われた、春の特別列品「鎌倉幕府と執権政治―國學院大學図書館の名品―」展を拝観しました。

本展は、鳥羽天皇皇女八条院関係の文書史料や久我家文書などの國學院大學図書館が所蔵する資料の中から、源頼朝や北条義時とその時代の一端を通観する展示でした。

本展の最初の見どころは、清盛の弟で平家一門とは一線を画した行動をとった頼盛の動向が、八条院関係史料や久我家文書からうかがえる点でした。頼朝は命の恩人である池禅尼の子頼盛に対して、没収した平家所領の一部を返付しており、頼朝の平家に対する処遇を考える上でも興味深い事例だと思いました。

また、承久の乱の頃の史料も展示されており、下知状や御教書・施行状など鎌倉幕府の発給した文書の種類やその比較ができる構成となっていました。執権北条義時が鎌倉殿の仰せを承って発給した関東下知状を受けて、義時の息子で六波羅探題の泰時が施行状を発給するというように、義時・泰時親子の活動を古文書学の視点からも楽しめる展示でした。

最後には、鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』研究の泰斗で、大正時代を代表する日本中世史研究者である八代国治の紹介もあり、著書『吾妻鏡の研究』の入稿原稿も展示されるなど、吾妻鏡ファン必見のものとなっていました。

本展では、図録(小冊子)も出されているほか、Youtubeでは特別解説の動画もアップされていました。ぜひご覧ください。

m.youtube.com

八田知家と名門常陸小田氏―鎌倉殿御家人に始まる武家の歴史―@土浦市立博物館

先日、土浦市立博物館にて行われていた特別展「八田知家と名門常陸小田氏―鎌倉殿御家人に始まる武家の歴史―」を拝観しました。

本展は初期の鎌倉幕府の御家人であった八田知家に始まり、約700年にわたる常陸小田氏の一族の足跡について紹介する展示でした。小田一族を初代から江戸時代まで扱うのは初の試みであるようで、とても力が入った展示となっていました。

八田知家は、鎌倉幕府の13人の合議制のメンバーの一人でもあり、常陸国の守護をつとめていましたが、その足跡を紹介した展示は貴重であり、見ごたえがありました。特に筑波山麓の六所神社に知家が寄進したという御正体の写しは、知家が小田の近辺に拠点を持っていたことを推測させるもので興味深かったです。

また、知家の後、四代目の時知の時に小田氏を名乗り始めますが、このころ執権北条氏が権力を拡大しはじめるとともに、常陸国守護としての小田氏の支配に動揺が見られるようになります。南北朝時代になると、常陸における支配をとりもどすために南朝方に属し、北畠親房とともに北朝方の佐竹氏と戦いを繰り広げますが、のちに北朝方に降伏します。この時の小田治久を南朝方の武将として顕彰した歴史学者平泉澄の著作を挙げたうえで、小田氏の動きは一枚岩ではなく必ずしも南朝の忠臣とはいえないのではないかと考察されているところは興味深かったです。

本展で一番興味を惹かれたのは、小田孝朝の袖判下文です。北朝方についた小田氏は、足利氏一門に匹敵する従四位下の位を与えられ、さらには袖判下文を発給しており、当時小田氏が影響力を強めていたことがうかがえます。袖判下文は鎌倉幕府や足利将軍家などの有力者が用いるものであり、ブログ主は将軍以外が袖判下文を用いている例を本展で初めて知ることができました。

戦国時代の小田氏は、最近ではテレビでも取り上げられるほど、有名になりつつありますが、本展では、その後の小田氏家臣団の動向を取り上げており、江戸時代の小田一族の動向や小田氏顕彰の動きと旧領住人との関係など、たくさんの史料を用いて紹介していました。こうした顕彰の動向を追うことができるのも、小田氏が長い歴史をもつ一族であったためとも思われました。

本展では図録も充実しており、キャプションの全文のほか、特別寄稿3本と論稿2本やコラムまでついており、価格は1000円ですが、それ以上の価値のある力作となっておりました。また別の冊子で展示資料翻刻もあり、じっくり読み返して、常陸国の中世に思いをはせたいと思います。

西田友広編『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 吾妻鏡』(角川文庫、2021年)

西田友広編『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 吾妻鏡』(角川文庫、2021年)、読了。

鎌村幕府の歴史書『吾妻鏡』において、歴史上重要な事件や出来事を中心に各年から一つ以上の記事を採録した『吾妻鏡』の入門書的な一冊。

概要と感想

『吾妻鏡』は、以仁王の令旨・頼朝挙兵の治承4年(1180)から6代目将軍宗尊親王が京都に送還された文永3年(1266)までの、鎌倉幕府の出来事を記した歴史書である。本書は前述のごとく、その『吾妻鏡』の記事の中から歴史上重要な事件・出来事をピックアップして採録した、いわば『吾妻鏡』の“ダイジェスト版”である。

ブログ主は、大学時代に『吾妻鏡』の講読会に参加していた関係で『吾妻鏡』に触れる機会があった。講読会では最初の以仁王の令旨から講読を開始したが、卒業までに治承4年を読み切ることはできなかった。『吾妻鏡』はそれほどに長大で読みごたえのある史料なのだが、その大まかな全貌を把握するのは骨が折れるものである。そこで本書は『吾妻鏡』の大まかな流れを知る入門書としてとても読みやすい。

さらに採録された記事ごとに、返り点つき原文・書き下し文・現代語訳・解説が付されており、変体漢文を読むテキストとしても使用できる。ブログ主は実際に、返り点付き原文をまず音読した後、書き下し文も音読しながら自分の読みを確認し、最後に現代語訳や解説を読んで内容理解を深めるという方法で読み進めた。日本中世史における史料を読む際は、変体漢文に慣れることが重要である。当時の変体漢文は「吾妻鏡体」とも称されており、『吾妻鏡』を読むことで日本中世の史料を読む練習にもなるのである。

また本書の解説は、近年の学説を踏まえたものとなっており、鎌倉時代の時代史を学ぶ上でもとても参考になる。加えて巻末解説では、『吾妻鏡』の成立や受容・諸本研究の概要が解説されており、『吾妻鏡』の史料論を知る入門書ともなっている。

以上のように本書は様々な読み方が可能であり、鎌倉幕府の歴史を楽しめる一冊になっているといえよう。現在放送中の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも『吾妻鏡』の記述に基づいた脚本・演出がなされており、ドラマの公式Twitterではドラマ本編に関連した『吾妻鏡』の記事を紹介している。『吾妻鏡』の記述を史実と評価するか否かの問題は、本書の解説や巻末解説に譲るが、本書を読むと『吾妻鏡』での書きぶりとドラマでの描かれ方を比較して、創作の妙を楽しむこともできるのである。

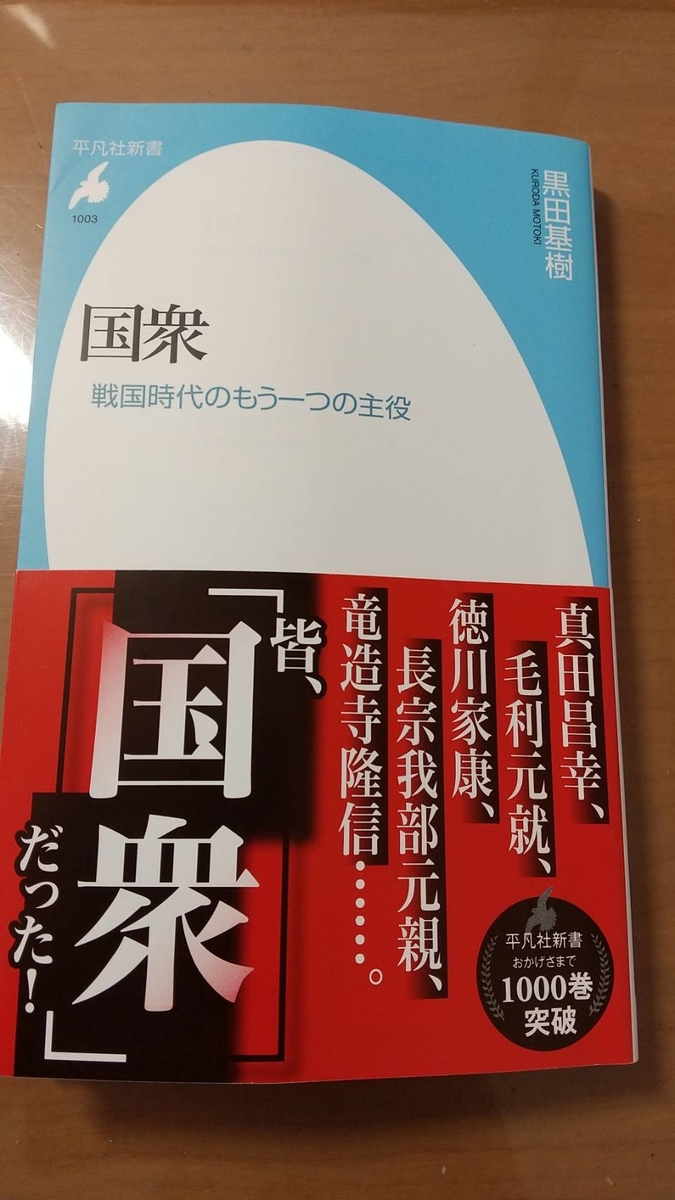

黒田基樹著『国衆 戦国時代のもう一つの主役』(平凡社新書、2022年)

黒田基樹著『国衆 戦国時代のもう一つの主役』(平凡社新書、2022年)、読了。

著者が長年の戦国史研究において構築した「国衆」という概念を一般向けに解説した一冊。

概要と感想

本書は、戦国時代の列島各地に存在した、「国衆」という領域国家の性格について、本格的に解説したものである。「国衆」という概念用語は、2016年の大河ドラマ「真田丸」にて使用され始めてから、研究者だけでなく歴史好き界隈の間でも認知されるようになった。翌2017年の「おんな城主直虎」も遠江の国衆井伊家を舞台としていただけに、この数年で「国衆」概念は定着するようになった。

一方で、領域国家としての国衆の実態を解明するには、北条氏・武田氏といった戦国大名よりも関係史料が少ないため、戦国大名との違いはどこにあるかという点で、「国衆」概念の内容については検討の余地は残っている。そのため本書では、領国統治において、戦国大名と国衆は基本的に同質であるとの前提に立った上で、国衆の成立過程や戦国大名との関係、国衆から戦国大名化した事例を解説している。

一読して印象的だったのは以下の3点である。

1点目は、「国衆」と領主の違いを、領域支配であるか個別の所領支配であるかという点で判断することである。「戦国領主」とも称されるような単なる「領主」を所領から年貢・公事を収取する存在とする一方、戦国大名や国衆が行う領域支配は、自らの権限で領域のすべての家臣や村に「国役」を賦課する存在とする。この指標は、「国衆」概念を考える上で重要である。

2点目は、国衆たちが領域支配を行う権力として成立したターニングポイントを明確にする作業である。本書では信濃高梨家や同国海野家・上野岩松家の事例を挙げて、それぞれの通史を整理した上で一円的な領国を形成する=国衆成立のタイミングを見出している。国衆を研究する上で、その歴史的変遷を追う基本的作業の重要性が示されている。

3点目は、国衆から戦国大名化した事例は少ない点である。本書では毛利氏・徳川氏・長宗我部氏・竜造寺氏の事例を挙げている。一般的に戦国時代は下剋上の時代と称されるが、国衆から戦国大名化を遂げた事例は案外少なく、室町時代の守護家・「大名」家の系譜を引く存在は多い。これは「国衆」という概念が用いられたために見えてきた事象であり、単に下剋上といっても、その実態・性格をさらに検討する必要を感じた。(※この点に関しては著者は講談社現代新書にて『下剋上』を刊行しているがブログ主は未読。)

このように本書では、著者が提起した「国衆」概念によって見えてきた戦国時代の権力構造の姿が垣間見れる。前述したように、国衆の関係史料は少ないため、戦国大名と同質の権力なのかという点でさらなる検討は必要であるが、「国衆」概念の提起を足掛かりとして戦国時代の解像度が上がっていくものと思われる。